Während die Anzahl der Privatinsolvenzen in Deutschland seit 2009 von Jahr zu Jahr sinkt, stieg im gleichen Zeitraum die Zahl der überschuldeten Privatpersonen auf über 6,9 Millionen. Die Gründe, aus denen eine Insolvenz angemeldet muss, können unterschiedlicher Natur sein. Nicht immer haben diese notwendigerweise mit Arbeitslosigkeit zu tun. Auch arbeitende Menschen können unter bestimmten UmständenContinue reading Überschuldung trotz Bürojob: Was tun?

Endlich Führungskraft: Was macht den perfekten Chef aus?

Wer die Karrieretreppe hinaufsteigt und Vorgesetzter wird, muss sich neu aufstellen: Statt Aufgaben entgegenzunehmen gilt es, Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Die Verwandlung vom Mitarbeiter zum Chef fällt so mancher frisch gebackenen Führungskraft schwer. Hier gibt es Tipps, die bei der Neuaufstellung helfen. Am Anfang wichtig: Fragen und zuhören GeradeContinue reading Endlich Führungskraft: Was macht den perfekten Chef aus? →

Die „Arbeitsehe“ – welche Folgen haben Freundschaften zwischen Kollegen?

Der Begriff der Arbeitsehe hat sich erst in den letzten Jahren herausgebildet und bezeichnet eine enge freundschaftliche Beziehung zwischen Arbeitskollegen. Es geht dabei also keineswegs – wie man auch vermuten könnte – um Menschen, die mit ihrer Arbeit verheiratet sind. Eine platonische Beziehung am Arbeitsplatz bietet viele Vorteile, aber es gibt auch Risiken, die mitContinue reading Die „Arbeitsehe“ – welche Folgen haben Freundschaften zwischen Kollegen? →

Was macht ein Headhunter eigentlich genau?

Sicher haben Sie auch schon einmal etwas vom Berufsbild des sogenannten „Headhunters“ gehört. Eventuell geht es Ihnen dabei wie zahlreichen anderen Menschen und Sie wissen nicht genau, was Sie unter dieser Art von Beruf verstehen sollen!? Tatsächlich ist der Headhunter ein vergleichsweise neuer Beruf, der sich aus den Anforderungen der modernen Arbeitswelt ergeben hat. ImContinue reading Was macht ein Headhunter eigentlich genau? →

Arbeitszeugnis selber schreiben – so geht’s!

Das Arbeitszeugnis selber schreiben? Warum nicht – schließlich weiß niemand so gut wie Sie, für welche Aufgaben Sie im Unternehmen verantwortlich waren, was Sie geleistet haben und wo Ihre Stärken liegen. Wir sagen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Ihr Arbeitszeugnis selber schreiben möchten! Bevor Sie den ersten Satz zu Papier bringen, sollten Sie sichContinue reading Arbeitszeugnis selber schreiben – so geht’s! →

Fernstudium neben der Arbeit? Die Pros & Contras

Möchten Sie sich weiterbilden, um beruflich Fortschritte zu machen? Oder suchen Sie einfach nach Abwechslung? Dann kommt unter Umständen ein passendes Fernstudium für Sie in Betracht. Ein Fernstudium bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Weiterentwicklung und kann sehr befriedigend sein. Auf der anderen Seite birgt es auch Risiken. In welchen Fällen ist ein Fernstudium sinnvoll?Continue reading Fernstudium neben der Arbeit? Die Pros & Contras →

Fünf spannende Bürospiele gegen Langeweile im Büro

Langeweile ist ein Phänomen, das viele Büroangestellte kennen. Während chronische Langeweile zu psychischen Problemen führen kann, können kleine Dosen die Kreativität beflügeln. Es ist demnach sogar förderlich, von Zeit zu Zeit monotone Aufgaben zu erledigen. Wenn man ehrlich ist, lassen sich die in vielen Branchen auch gar nicht vermeiden. Auf lange Sicht sollten moderne ChefsContinue reading Fünf spannende Bürospiele gegen Langeweile im Büro →

Mit diesen Tricks sind E-Mail-Antworten garantiert

Bei manchen unserer E-Mails sind Antworten wichtig: Im Berufsleben sind das zum Beispiel Anfragen an Kollegen oder auch Bewerbungsschreiben. Um auf solche E-Mails eine Antwort zu erhalten, sind nicht nur Betreffzeile und das Schreiben von Entscheidung. Nein – auch der Zeitpunkt des Abschickens will richtig gewählt sein. Sagt zumindest eine US-amerikanische Studie. Der besteContinue reading Mit diesen Tricks sind E-Mail-Antworten garantiert →

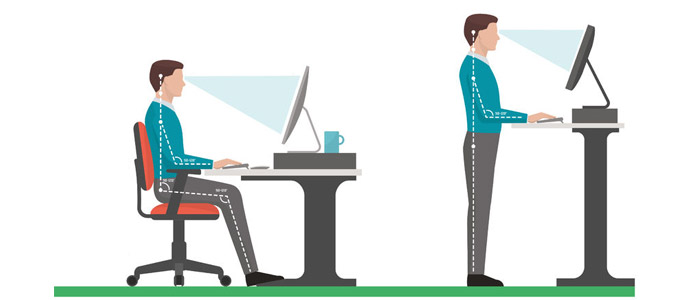

Ist Stehen bei der Büroarbeit tatsächlich besser als Sitzen?

Bei der Büroarbeit kommt Bewegung oftmals zu kurz und einseitige Schreibtischarbeit ist langfristig gesehen ungesund. Viele sind der Meinung, dass da auch ein ergonomischer Bürostuhl nicht ausreiche. Experten empfehlen einen Mischarbeitsplatz, in dem Sitzen und Stehen kombiniert wird. Doch ist Stehen bei der Büroarbeit tatsächlich besser als Sitzen? Ungesundes Sitzen kann verschiedene Probleme verursachenContinue reading Ist Stehen bei der Büroarbeit tatsächlich besser als Sitzen? →

Vom Kollegen zum Vorgesetzten: So gehen Sie mit Ihrer neuen Rolle um

Rollenwechsel: Ein Arbeitskollege wird befördert und ist plötzlich Ihr Chef. Oder besser noch, Sie steigen im Job auf und werden vom Kollegen zum Vorgesetzten. Beide Situationen erfordern Fairness, Rücksicht und Respekt. So meistern Sie den Umstieg und Ihre neue Rolle mit Bravour. Vom Kollegen zum Vorgesetzten: Bleiben Sie sich treu Wird man innerhalb desContinue reading Vom Kollegen zum Vorgesetzten: So gehen Sie mit Ihrer neuen Rolle um →

So verhandeln Sie eine faire Abfindung

Wird Ihnen ein langjähriges Arbeitsverhältnis gekündigt oder gehen Sie frühzeitig freiwillig in Rente, erhalten Sie eine Abfindung. Dabei handelt es sich um eine Geldsumme, die als Entschädigung gezahlt und u.a. von der Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängig gemacht werden kann. In vielen Fällen wird um die Höhe der Abfindung lange gestritten. Das ist auch verständlich, daContinue reading So verhandeln Sie eine faire Abfindung →

Networking: 4 Tipps, die wirklich helfen

Networking – auf Deutsch netzwerken – ist im Geschäftsleben unverzichtbar. Ob Sie sich erst noch einen Namen machen wollen oder es darum geht, Ihre Stellung auszubauen: Ein breit gefächertes Netzwerk macht vieles leichter und ermöglicht so manchen Karriereschritt. Hier sind vier Networking-Tipps, mit denen Sie im Berufsleben vorankommen. Gründen Sie Ihr Netzwerk Messen, Seminare,Continue reading Networking: 4 Tipps, die wirklich helfen →

Fokussiert arbeiten: So klappt es mit der Selbstmotivation!

Der Schreibtisch quillt über vor Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber es mangelt an der Lust und der Kraft, sie anzugehen. Wir alle kennen solche Motivationslöcher, die oft durch Monotonie und Frust am Arbeitsplatz entstehen. Wir sagen, wie Sie wieder fokussiert arbeiten – mit unseren Tipps zur Selbstmotivation. Zehn Tipps, um wieder fokussiert zuContinue reading Fokussiert arbeiten: So klappt es mit der Selbstmotivation! →

Anreize im Job: Das Gehalt ist nicht alles

Verdienst, Urlaubsanspruch, Sicherheit, Work-Life-Balance: Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche Anreize im Job Arbeitnehmer für besonders wichtig halten. Die Ergebnisse der Befragung belegen einmal mehr: Geld ist nicht alles – auch nicht im Berufsleben. 1.250 Arbeitnehmer in Deutschland befragt Was macht ein Unternehmen für Arbeitnehmer besonders interessant, welche Faktoren stehen ganz oben? Antworten liefert dieContinue reading Anreize im Job: Das Gehalt ist nicht alles →

Welche Kollegentypen gibt es in Ihrer Abteilung?

Ein bisschen ist es wie in der Schule, wenn mehrere Kollegen in einem Büro Tag für Tag zusammenarbeiten. Man wird von oben zusammengestellt, miteinander bekannt gemacht, und dann soll eine erfolgreiche Arbeit dabei herauskommen. Das funktioniert leider nicht immer. Jeder Kollege bringt seine Eigenarten mit, die der Zusammenarbeit im Wege stehen können. Denken Sie jedochContinue reading Welche Kollegentypen gibt es in Ihrer Abteilung? →

Kleiner Ratgeber – Small Talk-Situationen im Job gekonnt meistern

Wer ein Meister des Small Talk ist, dem öffnen sich in unterschiedlichsten Lebensbereichen buchstäblich Tür und Tor. Durch gekonnten Small Talk ist es oftmals sogar möglich, neue Kontakte zu knüpfen, die vielleicht auch neue Chancen und Möglichkeiten im Berufsleben eröffnen. Small Talk im Privatleben unterscheidet sich meist stark von der „kleinen“ Unterhaltung im Job. UnterContinue reading Kleiner Ratgeber – Small Talk-Situationen im Job gekonnt meistern →

Berufliche Weiterbildung: Anspruch auf Bildungsurlaub nutzen

Die meisten Arbeitnehmer haben Anspruch auf Bildungsurlaub – unabhängig von ihrem gesetzlichen Urlaubsanspruch. Wie genau die Regelungen aussehen und wie sich Bildungsurlaub beantragen lässt – hier erfahren Sie mehr. Bildungsurlaub muss relevanten Nutzen haben Die allermeisten Arbeitnehmer lassen ihren Bildungsurlaub verfallen. Weniger als fünf Prozent der Beschäftigten in Deutschland nutzen ihr Recht auf Bildungsfreistellung,Continue reading Berufliche Weiterbildung: Anspruch auf Bildungsurlaub nutzen →

Emojis in E-Mails: In der geschäftlichen Korrespondenz angemessen?

Sie haben die Kommunikation revolutioniert. Ob Chats, Facebook-Postings oder E-Mails – überall wimmelt es von bunten Emojis. Längst tauchen sogar Emojis in E-Mails geschäftlicher Korrespondenzen auf. Im Job sollte man sie aber spärlich verwenden: Eine Studie zeigt, dass Smileys und Emojis nicht immer gut beim Empfänger ankommen. Gesprochene Kommunikation hat der geschriebenen etwas voraus: ImContinue reading Emojis in E-Mails: In der geschäftlichen Korrespondenz angemessen? →

TV-Klassiker „Büro, Büro“: Eine Zeitreise in das Angestelltendasein in den 1980ern

Ach, was waren das noch für Zeiten: Elektrische Schreibmaschine und Telex galten als Hightech, die Chefs trugen Krawatten und die Sekretärinnen Dauerwelle. Von 1981 an setzte die ARD dem damaligen Büroalltag in Form einer Fernsehserie ein Denkmal in Bewegtbildern. „Büro, Büro“ wurde zum TV-Klassiker, auf 85 Folgen brachte es die Reihe, die heute wohl imContinue reading TV-Klassiker „Büro, Büro“: Eine Zeitreise in das Angestelltendasein in den 1980ern →

Ist der Job was für mich? Die 7 besten Bewerberfragen im Vorstellungsgespräch

Ein Vorstellungsgespräch ist keine einseitige Angelegenheit. Spätestens wenn ein Bewerber in der engeren Auswahl ist, sollte er dem einstellenden Unternehmen auf den Zahn fühlen. Doch auch aus einem weiteren Grund lohnen sich gezielte Rückfragen an den Personalchef oder potenziellen neuen Vorgesetzten: Interesse an der neuen Stelle und dem Unternehmen kommen gut an. Wir stellen dieContinue reading Ist der Job was für mich? Die 7 besten Bewerberfragen im Vorstellungsgespräch →