Wer auf Jobsuche ist, trifft in den Stellenausschreibungen häufig auf englische Jobtitel und Abkürzungen: Während einige Begriffe und Abkürzungen längst in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen sind, gibt es bei anderen immer noch Fragezeichen. Wir erklären, was es mit dem F&B-Manager, CIO und Compliance Manager auf sich hat. CEO statt Geschäftsführer: Warum tragen Job häufig englischeContinue reading Key Account & CEO: Was sich hinter den englischen Jobtiteln verbirgt

Geschlechterneutrale Jobtitel: Diese Möglichkeiten gibt es

m/w/d – bei der Jobsuche begegnen wir dieser Abkürzung in nahezu jeder Stellenbeschreibung. Mit „männlich/weiblich/divers“ sollen alle Geschlechter angesprochen werden, verpflichtend ist dieses Kürzel jedoch nicht: Dafür gibt es Alternativen. Warum m/w/d fester Teil einer Stellenbeschreibung geworden ist Zugegeben, besonders elegant wirkt dieser Zusatz direkt im Titel einer Stellenausschreibung nicht. Für Unternehmen stellt „m/w/d“ jedochContinue reading Geschlechterneutrale Jobtitel: Diese Möglichkeiten gibt es →

Frühjahrsputz-Checkliste: So bringst du Büro und Zuhause zum Strahlen!

Es gibt nichts Erfrischenderes als ein gut geputztes Zuhause und Büro – besonders im Frühling. Die ersten Sonnenstrahlen machen Lust auf Veränderung, und der Frühjahrsputz ist die ideale Gelegenheit, das eigene Umfeld auf Vordermann zu bringen. In diesem Artikel findest du eine umfassende Checkliste, mit der du dein Zuhause und dein Büro schnell und effektivContinue reading Frühjahrsputz-Checkliste: So bringst du Büro und Zuhause zum Strahlen! →

Weekend Blues – schlecht gelaunt am Wochenende?

Ausschlafen, Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, sich den Hobbys widmen – das Wochenende sollte eigentlich eine Zeit der guten Laune sein. Es gibt jedoch Menschen, bei denen schlägt der Weekend Blues zu: Kaum steht das Wochenende vor der Tür, zieht schlechte Stimmung auf. In der Wissenschaft bezeichnet man dieses Phänomen auch als Sonntagsneurose.Continue reading Weekend Blues – schlecht gelaunt am Wochenende? →

Puzzeln als Mittel gegen Stress

Puzzlespiele unterhalten die Menschen seit dem 18. Jahrhundert. Der Zeitvertreib schult die Koordination, trainiert das Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit – und das nicht nur bei Kindern. Auch für Erwachsene bringt regelmäßiges Puzzeln viele Vorteile mit sich. Wie Psychologen herausfanden, eignet es sich ideal zur Entspannung vom stressigen Arbeitsalltag. Entspannung durch Puzzeln Der Alltag im BüroContinue reading Puzzeln als Mittel gegen Stress →

Wie gehe ich im Job mit Opportunisten um?

Vielleicht kennen Sie ihn auch!? Diesen einen Kollegen, der dem Chef immer nach dem Mund redet. Der gestern noch felsenfest eine Meinung vertrat, heute aber die Ansicht des Vorgesetzten angenommen hat. Der Absprachen bricht, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Menschen, die stets auf den eigenen Vorteil bedacht sind, bezeichnet man als Opportunisten. Wie SieContinue reading Wie gehe ich im Job mit Opportunisten um? →

Raumdüfte für Zuhause und Büro: Wohlfühlatmosphäre überall schaffen

Raumdüfte – mehr als nur ein angenehmer Geruch Vielleicht kennst du es auch – diesen erfrischenden Duft, der den Raum betritt und sofort eine angenehme Atmosphäre schafft. Raumdüfte sind jedoch weit mehr als nur ein angenehmer Geruch. Sie haben die Kraft, unsere Stimmung zu heben, Stress zu reduzieren und sogar unsere Produktivität zu steigern. InContinue reading Raumdüfte für Zuhause und Büro: Wohlfühlatmosphäre überall schaffen →

Wechseljahre im Job – immer noch ein Tabuthema?

Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Gereiztheit: Rund zwei Drittel aller Frauen berichten während der Wechseljahre von mehr oder minder starken Beschwerden. Die hormonelle Umstellung und ihre Begleiterscheinungen können sich mitunter auf die Arbeitsleistung auswirken. Lange Zeit galten die Wechseljahre im Job allerdings als Tabuthema. Langsam beginnt sich das zu ändern. Was sind die Wechseljahre? Die Wechseljahre, medizinisch alsContinue reading Wechseljahre im Job – immer noch ein Tabuthema? →

Betriebsrat – Wissenswertes für Arbeitnehmer

Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitnehmer. Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem, mit Arbeitgebern über die Ausgestaltung von Verträgen und Betriebsvereinbarungen zu verhandeln und auf die Einhaltung von Dienstplänen zu achten. Seine Rechte und Pflichten sind gesetzlich im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) verankert. Im folgenden Artikel erfahren Sie mehr zur betrieblichen Mitbestimmung. Der Betriebsrat: gesetzlicheContinue reading Betriebsrat – Wissenswertes für Arbeitnehmer →

Urlaubsplanungen: Wie verändert der Klimawandel das Reiseverhalten?

Waldbrände rund ums Mittelmeer, steigende Meeresspiegel, schmelzende Gletscher und schneefreie Skigebiete: Der Klimawandel wirkt sich auch auf beliebte Reiseziele aus. Welchen Einfluss haben diese Entwicklungen auf das Reiseverhalten der Deutschen? Und was können Sie tun, wenn Sie im Urlaub das Klima schonen möchten? Hier gibt es Antworten. Der Klimawandel gefährdet beliebte Reiseziele Im vergangenen SommerContinue reading Urlaubsplanungen: Wie verändert der Klimawandel das Reiseverhalten? →

Wissenswertes über Bitcoin und andere Kryptowährungen

Zahlungsmittel für zwielichtige Geschäfte im Darknet, renditestarke Anlageoption, stromfressende Pseudo-Währung mit hohem Verlustrisiko, transparentes Zahlungsmittel der Zukunft: Um Kryptowährungen wie Bitcoin werden hitzige Diskussionen geführt. Wie funktionieren die digitalen Währungen und welche Vor- und Nachteile bieten sie? Hier gibt es Antworten. Was ist eigentlich Kryptowährung? Kryptowährungen, auch als Coins oder Token bezeichnet, sind digital erzeugteContinue reading Wissenswertes über Bitcoin und andere Kryptowährungen →

Oster-DIY: Ostereier im Black and White Design

Im Osterkörbchen, an einem Strauch hängend oder als Tischdeko auf dem gedeckten Frühstückstisch – bemalte Ostereier sehen einfach überall toll aus! Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, Ostereier individuell zu bemalen. In unserem heutigen Oster-DIY: tolle Ostereier im Black and White Design! Wie ihr diese ganz einfach selbst bemalen könnt und welche Materialien ihr hierzu benötigtContinue reading Oster-DIY: Ostereier im Black and White Design →

Oster-DIY: Line Art Ostereier

Das Ostereier-Bemalen gilt bei einigen Familien als Tradition. Ob bunt, mit Motiven oder mit Stickern – beim Verzieren von Ostereiern sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Doch wusstest ihr, dass man Ostereier auch mit feinen Line Art Motiven bemalen kann? In unserem heutigen Oster-DIY: stilvolle Line Art Ostereier! Wie ihr diese ganz einfach selbst bemalenContinue reading Oster-DIY: Line Art Ostereier →

Oster-DIY: FIMOair Eier-Häschen basteln

Nur noch wenige Tage, dann hoppelt der Osterhase wieder durch unsere Gärten. Bunt bemalte Eier, süße Häschen und Osterkörbe – hierbei müssen wir nicht immer zur Osterdeko aus dem Geschäft greifen. Wie wäre es dieses Jahr mal mit etwas Selbstgemachtem? Wir haben tolle DIYs und Bastelideen für schöne und einfache Osterdeko. In unserem heutigen Oster-DIY:Continue reading Oster-DIY: FIMOair Eier-Häschen basteln →

Was ist der Flynn-Effekt?

Jüngere Menschen schneiden in Intelligenztests kontinuierlich besser ab als Angehörige älterer Generationen. Diese Entdeckung machte der Intelligenzforscher James R. Flynn im Jahr 1984. Der nach ihm benannte Flynn-Effekt beschreibt dieses Phänomen. Doch werden die Menschen tatsächlich immer schlauer? Hier erfahren Sie, was es mit dem Flynn-Effekt auf sich hat. Der Flynn-Effekt – eine Definition DerContinue reading Was ist der Flynn-Effekt? →

Sonderbehandlung beim Arzt: Lohnt sich der Wechsel in die private Krankenversicherung?

Künftig keine langen Wartezeiten mehr, eine bevorzugte medizinische Behandlung und höhere Erstattungen für den Zahnersatz? Wer privat versichert ist, profitiert von einigen Vorzügen. Doch nicht für jeden gesetzlich Versicherten steht die private Krankenversicherung offen und auch nicht immer ist sie die beste Wahl. Dieser Ratgeber zeigt die wesentlichen Vor- und Nachteile eines privaten Krankenversicherungsschutzes auf.Continue reading Sonderbehandlung beim Arzt: Lohnt sich der Wechsel in die private Krankenversicherung? →

Ausbildung als Kaufmann/-frau im E-Commerce

Der Online-Handel ist in Deutschland durch Corona noch mal kräftig gewachsen. Jeder siebte Euro, den die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr für Elektronik, Bekleidung usw. ausgaben, landete in den Kassen des Onlinehandels. Seit August 2018 gibt es die Ausbildung zum Kaufmann/ -frau im E-Commerce. Was verbirgt sich eigentlich hinter der Ausbildung zum Kaufmann/ -frauContinue reading Ausbildung als Kaufmann/-frau im E-Commerce →

Warum Singles in der 1 sind und Verheiratete immer auf 8 kommen müssen – die Lohnsteuerklassen

Berufseinsteiger beginnen (fast) immer mit der Lohnsteuerklasse 1. Im Laufe ihres Berufslebens haben sie dann nicht selten die 3, 4 oder 5. Und manchmal fällt man auch auf die 2 oder 1 zurück. Was es mit den verschiedenen Steuerklassen auf sich hat, welche die jeweils richtige ist und wann sich ein Wechsel lohnt, verrät dieserContinue reading Warum Singles in der 1 sind und Verheiratete immer auf 8 kommen müssen – die Lohnsteuerklassen →

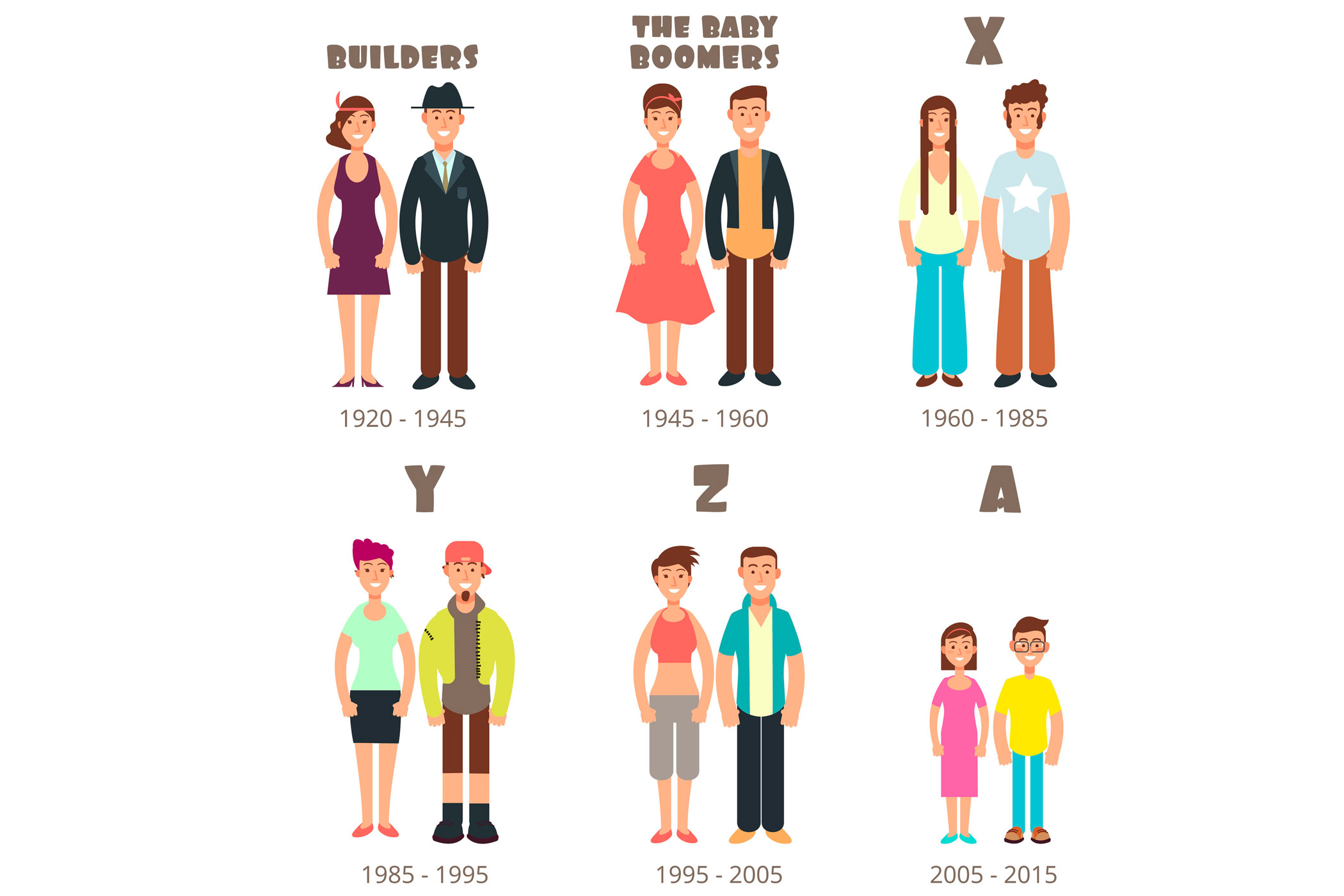

X, Y, Z – die unterschiedlichen Generationen und ihre Einstellung zur Arbeit

Während die Generation X karriereorientiert ist, steht bei der Generation Y der Spaß bei der Arbeit im Vordergrund. Die folgende Generation Z trennt Beruf und Privatleben streng: Die grobe Einteilung größerer Personengruppen, die in einem bestimmten Zeitabschnitt geboren wurden und deshalb ähnlich geprägt sind, hilft uns, ihre Einstellung zum Leben und zu ihrer Arbeit besserContinue reading X, Y, Z – die unterschiedlichen Generationen und ihre Einstellung zur Arbeit →

Vegetarisch grillen – Grillparty ohne Fleisch

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen – bald herrscht wieder perfektes Grillwetter in Deutschland. Statt Bratwürstchen und Bauchspeck liegen dabei immer häufiger vegetarische oder vegane Alternativen auf dem Rost. Möchten Sie eine Grillparty ohne Fleisch veranstalten, die selbst überzeugte Omnivoren (Allesfresser) begeistert? Der folgende Ratgeber gibt Tipps. Rund acht Millionen Deutsche verzichten auf Fleisch DieContinue reading Vegetarisch grillen – Grillparty ohne Fleisch →