Kreatives und projektorientiertes Denken gehört in vielen Berufen zu den wichtigsten Kernkompetenzen. Am Beginn aller Überlegungen steht dabei immer die Sammlung unterschiedlicher Ideen, um sich Schritt für Schritt einer optimalen Lösung annähern zu können. Zu diesem Zweck bietet sich die Verwendung spezieller Mind-Mapping-Software an: Wir zeigen Ihnen, mit welchen Programmen Sie die besten Ergebnisse erzielenContinue reading Mind-Mapping-Software: So geht Kreativität auf Knopfdruck

Zeiterfassung am Arbeitsplatz – die Vor- und Nachteile im Detail

Die Produktivität ist der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Einige Arbeitgeber nutzen zu diesem Zweck elektronische Systeme zur Zeiterfassung am Arbeitsplatz. Eine solche Maßnahme soll die Angestellten zu einer produktiveren und effektiveren Arbeitsweise animieren. Welche konkreten Vor- und Nachteile bringt die digitale Zeiterfassung mit sich? Zeiterfassung am Arbeitsplatz: Das sind die Vorteile ZuContinue reading Zeiterfassung am Arbeitsplatz – die Vor- und Nachteile im Detail →

Steuersoftware für Selbstständige: Programme im Kurz-Check

Das Thema Steuern mitsamt der zugehörigen Bürokratie gehört für viele Gewerbetreibende zu den unbeliebtesten Aufgaben des Arbeitslebens. Wer die entsprechenden Kalkulationen nicht selbst durchführen will oder kann, ist in der Regel auf die Hilfe eines Steuerberaters angewiesen. In Form spezieller Steuersoftware für Selbstständige steht aber auch eine praktische Alternative zur Auswahl, mit der sich Kosten-Continue reading Steuersoftware für Selbstständige: Programme im Kurz-Check →

Immer schön cool bleiben: So schlägt man der Büro-Hitze ein Schnippchen

Für Schulkinder kommt der Sommer zur rechten Zeit, für die arbeitende Bevölkerung stellt er eine echte Herausforderung dar: Büros verwandeln sich in Brutkammern, alltägliche Arbeiten werden schweißtreibend. Wie bereiten Sie sich auf tropische Temperaturen vor, um im Job eine kühlen Kopf und gute Laune zu bewahren? Wir empfehlen unsere Tipps für das Arbeiten bei Büro-Hitze.Continue reading Immer schön cool bleiben: So schlägt man der Büro-Hitze ein Schnippchen →

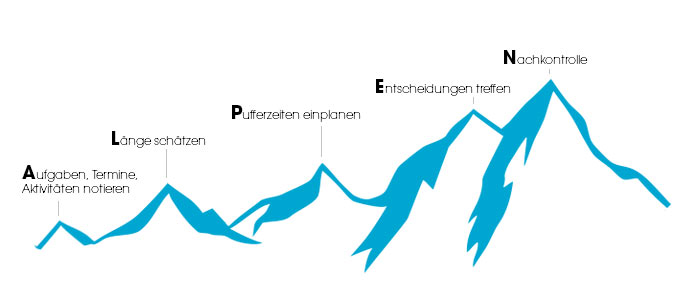

Viel Arbeit, wenig Zeit? Effektives Zeitmanagement mit der ALPEN-Methode

Zeit kostet Geld. Und Nerven. Um ein besseres Zeitmanagement zu erreichen, gibt es zahllose Methoden. Doch kaum eine ist so simpel und gleichzeitig so effektiv wie die ALPEN-Methode. Mit dem Hochgebirge hat sie nichts zu tun. Das übersichtliche Tool für Zeitmanagement hilft vielmehr im Berufsalltag und darüber hinaus bei der Bewältigung aller Aufgaben, um StresssituationenContinue reading Viel Arbeit, wenig Zeit? Effektives Zeitmanagement mit der ALPEN-Methode →

Sie benötigen Ihr Tablet zum Arbeiten? So wird’s zum mobilen Büro

Sie mögen klein, leicht und kinderleicht zu bedienen sein, aber zum Arbeiten sind Tablets deutlich schlechter geeignet als Notebooks. Doch die flachen Flundern lassen sich in Office-Form bringen – mit dem richtigen Zubehör räumt man die meisten Defizite aus. Hier kommen superpraktische Accessoires, um das Tablet zum Arbeiten unterwegs optimal nutzen können. Mit demContinue reading Sie benötigen Ihr Tablet zum Arbeiten? So wird’s zum mobilen Büro →

Xing: Neue Funktionen und Fachbeiträge von Experten

Mitarbeiter suchen, Stellenangebote einstellen, Fachveranstaltungen organisieren und sich an brancheninternen Diskussionen beteiligen: Xing ist bekanntlich das soziale Netzwerk, um berufliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Xing bastelt ständig an neuen Funktionen, um seinen Mitgliedern mehr Möglichkeiten für den Austausch zu bieten und neuen Mitglieder zu gewinnen. In diesem Jahr hat sich da schon einigesContinue reading Xing: Neue Funktionen und Fachbeiträge von Experten →

Wohin mit der alten Maus? Alte Computer-Hardware sinnvoll nutzen

Computer, Monitore, Smartphones: Jedes Jahr warten neue Produktgenerationen mit besserer Hardware auf Käufer. Und viele Jobs erfordern Hardware, die auf dem neuesten Stand der Technik ist: Doch was passiert mit der ausgedienten Technik – und wie lassen sich alte Computer sinnvoll nutzen? Ein Fall für die Tonne? Wie sich alte Computer sinnvoll nutzen lassenContinue reading Wohin mit der alten Maus? Alte Computer-Hardware sinnvoll nutzen →

Falsche Sicherheit: Darum sind Antiviren-Apps meist unnötig

Ob User ihr Smartphone privat oder geschäftlich nutzen, das System ist voller empfindlicher Daten, ein Verlust kostet Zeit und Nerven. Doch die Installation einer Antiviren-App ist keinesfalls der beste Schutz gegen Malware: Die gut gemeinte Software mindert oft Performance und Akkuleistung, sorgt für ein falsches Sicherheitsgefühl und behindert im schlimmsten Fall den Nutzer bei derContinue reading Falsche Sicherheit: Darum sind Antiviren-Apps meist unnötig →

Faxgerät: 3 Gründe, warum in vielen Büros immer noch gefaxt wird

Ende der 1980er Jahre ist das Faxgerät in die ersten deutschen Büros eingezogen. Als sich Anfang der Neunziger das zunächst benötigte Thermopapier durch normales Schreibpapier ersetzen ließ, war die Technologie nicht mehr aufzuhalten. Kaum eine Firma kam noch ohne sie aus. Später zogen die Telefaxgeräte dann auch in immer mehr Privathaushalte ein. Und ließen dortContinue reading Faxgerät: 3 Gründe, warum in vielen Büros immer noch gefaxt wird →

Kreativitätsmethoden: Im Kopfstand Gedankenketten bilden

Ideenfindung auf Knopfdruck? Schön wäre es, würde das so einfach funktionieren. Aber es gibt Tricks, mit denen man die eigene Kreativität zumindest anregen kann. Einige Techniken, mit denen Kreativität auf Methode trifft, habe ich Ihnen bereits vorgestellt. Ob allein oder im Team: Kreativitätstechniken dienen der Inspiration, Problemlösung oder Produktentwicklung. Mit den Methoden, die ich IhnenContinue reading Kreativitätsmethoden: Im Kopfstand Gedankenketten bilden →

Home Office Pro und Contra

Acht von zehn Jobsuchenden wünschen sich laut einer im Jahr 2015 durchgeführten Studie des Jobportals Monster.de einen Arbeitgeber, der ihnen flexible Arbeitsorte und -zeiten ermöglicht. Die Zahl der Deutschen, die zuhause arbeiten, geht allerdings − gegen den Trend in Europa − kontinuierlich zurück. So hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) herausgefunden, dass 2012 4,7Continue reading Home Office Pro und Contra →

Bossing – Was tun, wenn der Chef mobbt?

Oft fängt es harmlos an: Der Vorgesetzte macht unpassende Bemerkungen im Meeting, grüßt nicht mehr oder gibt Ihnen nur noch Aufgaben, die sonst niemand machen will. Was am Anfang noch wie Zufall wirkt, entwickelt sich mehr und mehr zu gezielter Schikane. Zu den typischen Anzeichen von Mobbing gehören degradieren, intrigieren und drangsalieren. Im Kollegenkreis schonContinue reading Bossing – Was tun, wenn der Chef mobbt? →

Keine Lust auf nichts: Was tun gegen Antriebslosigkeit?

Wer sich immer wieder schlapp und antriebslos, träge, müde oder lustlos fühlt, sollte vor allem eines: Gut für sich sorgen. Es ist wichtig, diese Signale ernst zu nehmen. Oftmals liegen die Ursachen der Beschwerden „nur“ in Schlafmangel und zu wenig Bewegung, einem Eisen- oder Vitaminmangel. Der erste Schritt, sich um sich selbst zu kümmern, sollteContinue reading Keine Lust auf nichts: Was tun gegen Antriebslosigkeit? →

Karriere oder nicht: Wie hoch hinaus will ich eigentlich?

„Welchen Preis bin ich bereit, für eine Karriere zu zahlen?“ ist eine Frage, die sich viele Berufstätige schon einmal gestellt haben. Vor allem in Momenten, in denen sich ausufernde Arbeitszeiten und ein hoher Leistungs- und Termindruck auf die Gesundheit oder das Privatleben auswirken. Dies gilt für Berufseinsteiger genau wie für Führungskräfte. Noch vor einigen JahrenContinue reading Karriere oder nicht: Wie hoch hinaus will ich eigentlich? →

Arbeitszeitmodell: Teilzeit für alle?

Je mehr wir arbeiten, desto produktiver sind wir? Das glauben nicht nur viele Arbeitgeber, sondern auch ein großer Teil der Arbeitnehmer. Im Schnitt arbeiten Deutsche 45 Stunden in der Woche, die Zahl der Überstunden nimmt immer weiter zu. Dabei können überlange Arbeitszeiten krank machen und das Unfallrisiko rapide erhöhen. Immer noch ist eine Verkürzung derContinue reading Arbeitszeitmodell: Teilzeit für alle? →

Boreout: Wenn Arbeitnehmer unterfordert sind

Wer gibt schon gern zu, dass ihm im Job langweilig ist? Während Burnout − das Gefühl des Ausgebranntseins mit körperlicher, geistiger und/oder emotionaler Erschöpfung − mittlerweile gesellschaftlich anerkannt ist, wird der sogenannte Boreout meist als Faulheit abgetan. Denn in einer Leistungsgesellschaft, in der sich viele Menschen über ihren Beruf definieren, zählt der am meisten, derContinue reading Boreout: Wenn Arbeitnehmer unterfordert sind →

Vom souveränen Umgang mit Kritik

„Du bist doof“ – was man einem Dreijährigen als Reaktion auf Kritik noch durchgehen lässt, gilt unter Erwachsenen nicht mehr als angemessene Erwiderung. Ruhig und sachlich zu bleiben, wenn Vorgesetzte oder Kollegen an der Arbeit herummäkeln, fällt jedoch oft schwer. Denn viele Menschen lassen sich nicht gern kritisieren und wissen nicht, wie sie souverän mitContinue reading Vom souveränen Umgang mit Kritik →

Sabbatical planen: So bereiten Sie die Auszeit optimal vor

Ein paar Monate oder länger aus dem Job auszusteigen – das klingt verlockend. Doch obwohl mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer davon träumt, für längere Zeit den Alltag hinter sich zu lassen, schätzen Experten, dass nur etwa drei Prozent tatsächlich eine längere Auszeit nehmen. Und die meisten, die sich ein sogenanntes Sabbatjahr gönnen, gehen nichtContinue reading Sabbatical planen: So bereiten Sie die Auszeit optimal vor →

Mehr Produktivität für das iPad

In Apples App Store finden sich mittlerweile unzählige Apps, die das iPad zu einem produktiven Begleiter für den Arbeitsalltag machen. Ob handschriftliche Notizen, Aufgabenmanagement, ein alternativer E-Mail-Client oder die Nutzung des iPads als zusätzlichen Monitor: Ich stelle Ihnen eine Auswahl an Apps vor, die Ihr Berufsleben erleichtern. GoodNotes 4: der Notizbuchersatz Für 7,99 EuroContinue reading Mehr Produktivität für das iPad →